■季節,話題の写真 442![]()

◆大阪万博見聞録【第1回】(2025年)

55年振りに大阪に万博がやってきた。1970年の記憶はかなり薄れてしまっているが,記録の写真が残っているので想い出すことが何とかできる。2025年大阪万博の開幕2日目に行ってきたので,その紹介をする。

訪れたパビリオン 所定の所へジャンプします

************************************************

************************************************

●夢洲駅

大阪万博の東ゲートへは中央線夢洲駅で下車する。我が家の枚方からは,京阪香里園→天満橋→谷町4丁目→夢洲のルートで行く。多くの人が万博に向かうが,谷町4丁目からは座って行けた。我が家を出て約1時間半で着く。

夢洲駅の構内の様子

●万博東口ゲート

直ぐに東口ゲートが見えるが,柵が置かれて直線には進めない

柵で予約時間毎に分けられて,11時の予約の枠に並ぶ

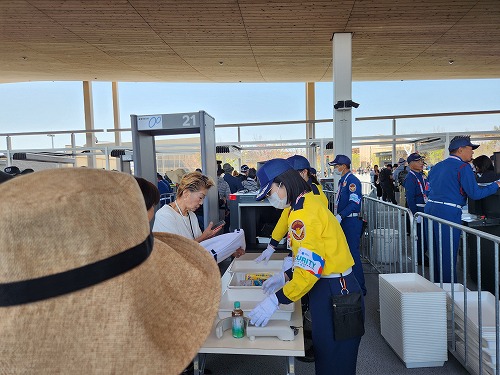

予約時間の10分程前に,ゲート内へ進み出す。先ず,手荷物検査

空港内の手荷物検査と同様。その後予約チケットの確認。

ここでスマホを開き,所定のチケットを出そうとするが,ワンタイムパスワードが上手く出ず手こずる。注意:QRコードをスクリーンショットなどで準備しておくとスムーズ。印刷でも可

東口ゲートを抜けると広場が拓けるが,ここで当日予約をゲットする

既に,ノモの国(12:15),関西パビリオン(13;30),シグネチャーパビリオン(15:30)を事前予約済みを考慮。

電力館が14:30が空いていたのでここを予約する

ミャクミャクのモニュメントの前では記念写真を撮る人が溢れている

大屋根リングの凄さを目の前にして堪能

階段を利用して,大屋根リングに上る

大屋根リングを歩く人達(大屋根リングは2重になっている)

大屋根リングの中の様子

快晴の青空に大屋根リングを歩いて楽しむ人達

大屋根リングの対抗側を歩く人達が微かに見える

「モノとこころは写し鏡のような存在である」と云う考え方から「ノモの国」と名付けられた

設計者は建築家の永山祐子氏 有機的,かつ幻想的なファサード(建築を正面から見たときの外観)は,

循環を表す「モチーフ」を原単位として約1400個を組み合わせている

予約時間(12:15)が来たので,「ノモの国」パナソニックパビリオンに入る

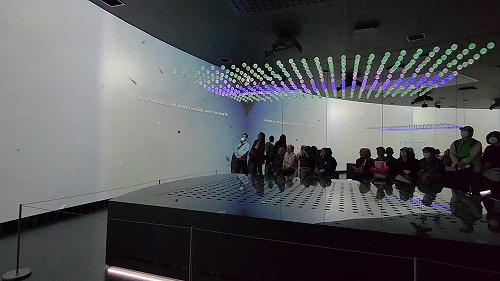

このクリスタルを各自1個ずつ持って次へ進む

皆んながクリスタルをかざしている

映像4(動画) 「古木の谷」で現れた蝶が来場者の起こす風に乗って,音を奏で大空へ羽ばたくフィナーレ

出口でクリスタルを戻したら1枚のカードが出てくる

昼食はベンチが一杯あって晴天の日は十分ゆとりがある

13;30予約の関西パビリオンへ 近畿の各県のコーナーがある 滋賀県のコーナーに入る

滋賀県の現状の紹介

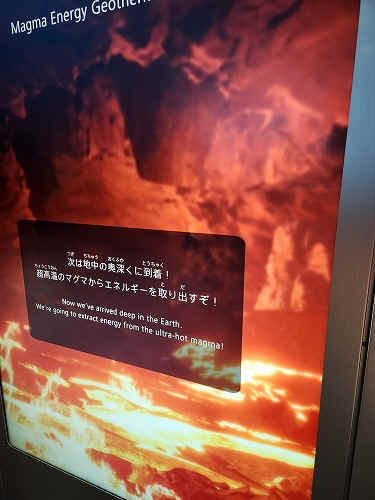

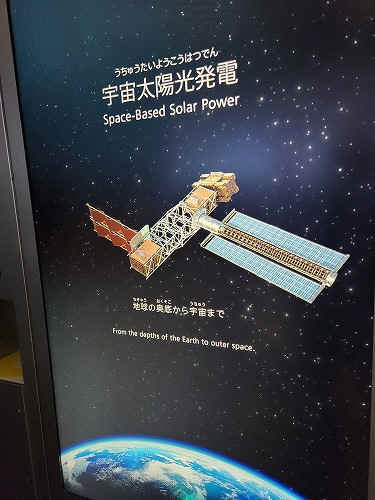

次は,当日予約できた電力館パビリオンへ(14:30)

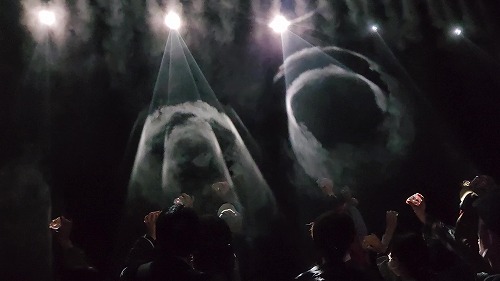

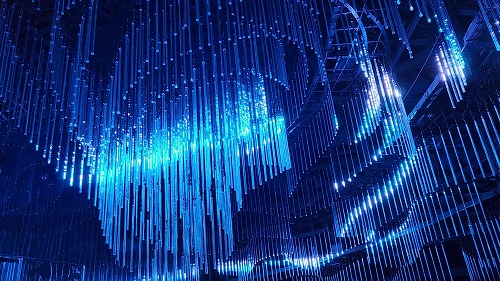

映像5(動画) 企業のパビリオンは未来志向の映像と音楽で迫力満点

注意:このようについつい動画を撮るとスマホのバッテリーの消耗が激しい(補助バッテリーを持参すること)

再び大屋根リングへ,今度はエレベータで上がる

エスカレータで大屋根リングの中の外国パビリオンへ

ポルトガル館はエスカレータの直ぐ側

スイス館とオーストリア館が並んでいる

オーストリア館のパビリオンは結構奇抜な構造

続いて中国パビリオンが並ぶ 結構な人が並んでいる

シグネチャープロジェクト いのちの未来(石黒浩)

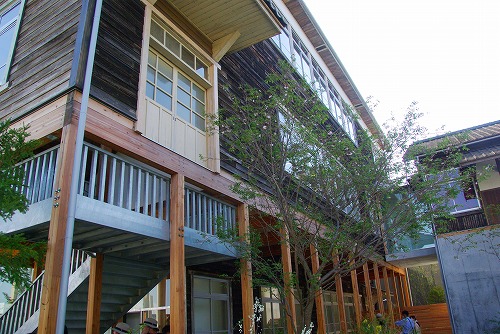

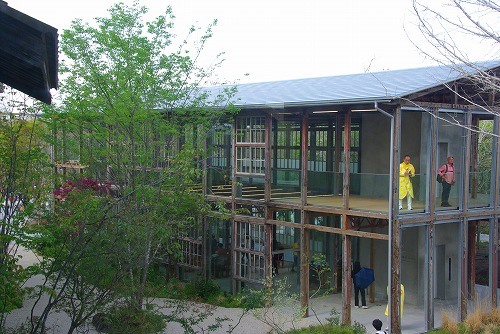

廃校となった奈良県十津川村立折立中学校の校舎を移築

右側の建物は,対話シアター(福知山市立細見小学校の廃校を移築)

銀杏の木も持ってくる(この時期は葉っぱが枯れて無い)

スペインのパビリオン

話題になった「えきそば」@3800円

スシローも午後9時までの営業分が午後2時で予約完了だったとのこと

小さな国々が入ったCOMMONS-A&B Bの中には入ってみた

バングラディッシュ館とセネガル館とエジプト館の3つが並んでいる

セルビアのパビリオン

再び,エスカレータで大屋根リングへ(西口ゲート付近)

左:飯田グループ×大阪公立大学共同出展館 右:ORA外食パビリオン〜宴〜

西口ゲート付近

ベルギーのパビリオンと遠方には大屋根リングを歩く人が見える

ガンダムの上の部分だけが見える

この頃から雲行きが怪しく強風に帽子が飛ばされそうになる

大屋根リング内の南側の水面「ウオータープラザ」 ここで「水」と「空気」のスペクタルショーが行われる

夕暮れ,パビリオンに明かりが点り始める

雨が降り始める

大屋根リングの下へ退避

帰途に付く前にコーヒーで一服(コンビニは入場制限を掛けていたが,コーヒーショップは空いていた)

東口ゲートから出たが,夢洲駅へは遠回りする道を誘導される(入場者とかち合わない配慮か?)

最後になかなか駅まで着かないのは高齢者には過酷今日一日,楽しい経験ができた(歩いた歩数 19480歩(自宅まで))

本日の入場者数 5万1000人

参考:1970年の万博

最多入場者数 83万5832人(9/5)

最少入場者数 16万3857人(3/16)

第1回目は終了。次は2週間後の4/25。

PS.

一万人の第九(EXPO2025)を入手。映像(動画)はここから

(2025.04.14 西村 PENTAX K10D レンズ SMC DA 18-270mm & スマホ Galaxy S22 にて撮影)